赤岳とは

標高2,899mの赤岳は日本百名山で八ケ岳の主峰です。5本の一般道登山道が山頂に登り上げ、そのすべてで全く違う山容を楽しむことができます。

長野県側(美濃戸口)からは、沢山の山小屋や水場があること、交通の便が良いこと、山頂までの歩行時間が短く日帰りも容易であること、鎖場の難易度が低いことなどから山梨県側(清里)からのルートより多くの登山者が集まっています。

赤岳をしっかりと捉えることが出来るのは東側の野辺山や清里からです。西側の原村や茅野市辺りからは阿弥陀岳の陰に隠れてその姿を完全にとらえることはできません。

赤岳のアクセスのポイント

美濃戸口までは茅野駅から路線バスがあり、新宿からは直行高速バスが運行されています。 美濃戸までは一般車も入れますが、美濃戸口と美濃戸までの区間は路面が荒れていて車高の低い車や運転初心者には不向きです。

冬季、美濃戸まで車で入ることは出来ますが、凍結した急斜面のカーブがあるため4輪駆動にスタットレスタイヤ、且つチェーンを装備する事が好ましいです。

- 1. 赤岳のアクセスのポイント

- 2. 赤岳の地図

- 3. 赤岳の山小屋

- 4. 赤岳のアクセス

- 5. 赤岳の登山コース概要

- 5.1. ① 真教寺尾根ルート

- 5.2. ② 県界尾根ルート

- 5.3. ③ 文三郎尾根ルート

- 5.4. ④ 地蔵尾根ルート

- 5.5. ⑤ 柳川南沢ルート

- 5.6. ⑥ 柳川北沢ルート

- 5.7. ⑦ 権現岳~赤岳キレット縦走ルート

- 5.8. ⑧ 赤岳展望荘と県界尾根のトラバース道

- 6. 赤岳の日帰り登山は出来る?

- 7. 赤岳の登山口近くの温泉

- 8. 赤岳の天気の特徴

- 9. 赤岳に咲く数々の高山植物

- 10. 各種情報

- 10.1.1. 赤岳登山ツアー

- 10.1.2. 観光協会・観光案内所

- 10.1.3. 登山届提出

- 10.1.4. 登山地図のスマホアプリ

- 11. 赤岳山頂周辺の気温

- 12. 赤岳へ登るための装備と服装

- 13. 服装や装備品のチェックリスト

- 14. 赤岳開山の歴史

- 14.1. 作明行者

- 14.1.1. 茅野市槻木の赤嶽神社里宮

- 14.2. 天龍院海山坊謙明行者(直明行者)

- 14.2.1. 茅野市中道の赤嶽神社里宮

- 15. 赤岳山頂の二つの小祠の謎

- 15.1. 赤岳の赤嶽神社

- 15.2. 赤岳の太成宮

赤岳の地図

赤岳の山小屋

赤岳のアクセス

赤岳の登山コース概要

山梨県側(清里)ルート要約

山梨県側からはJR清里駅が起点となる真教寺尾根ルートと県界尾根ルートがあります。 両コースとも途中に山小屋や水場が無く、さらに鎖場が連続するなど登山初心者には不向きです。

真教寺尾根ルートは八ヶ岳の全ルートの中で最も難易度が高く、鎖場が2時間ほど連続します。 しかし、難所は一か所だけなので、適度な緊張感と抜群の景色を楽しみながらの山行で、達成感を味わってみてはいかがでしょうか。

県界尾根ルートは真教寺尾根ルートに次ぐ難コースと言えるでしょう。

このコースの特徴は、樹林帯の急斜面の登り、最後はハイマツ帯の中の岩場を登るというものです。 そのため高度感はあまり無く、抜群の景色とまではいかないと言えます。 登りに真教寺尾根ルートを使い下山に県界尾根ルートを使うのが面白いと思います。

① 真教寺尾根ルート

コースタイム

- 登山:たかね荘→赤岳 5時間50分

- 下山:赤岳→たかね荘 3時間50分

難易度 6/10

体力 5/10 日帰り

② 県界尾根ルート

コースタイム

- 登山:県道終了地点→赤岳 4時間50分

- 下山:赤岳→県道終了地点 3時間10分

難易度 5/10

体力 4/10

長野県側(美濃戸口)ルート要約

美濃戸からは赤岳鉱泉に向かう柳川北沢ルート、行者小屋に向かう柳川南沢ルートがあります。また、赤岳鉱泉、行者小屋間は徒歩30分ほどの距離です。

行者小屋が赤岳への拠点になり、行者小屋を背にして右方向に向かえば文三郎道ルート、行者小屋の裏手からは地蔵尾根ルートです。

両ルート共に途中から傾斜が一気にきつくなり、梯子や鎖場が出てきます。 難易度はほとんど同じくらいですが、あえて言うなら文三郎道の方がやや易しいと言えるでしょう。

③ 文三郎尾根ルート

コースタイム

- 登山:美濃戸⇒行者小屋⇒赤岳 3時間50分

- 下山:赤岳⇒行者小屋⇒美濃戸 3時間00分

難易度 3/10

体力 3/10 日帰り

④ 地蔵尾根ルート

コースタイム

- 登山:美濃戸⇒行者小屋⇒赤岳 4時間10分

- 下山:赤岳⇒行者小屋⇒美濃戸 3時間10分

難易度 4/10

体力 3/10

⑤ 柳川南沢ルート

コースタイム

- 登山:美濃戸→行者小屋 2時間00分

- 下山:行者小屋→美濃戸 1時間40分

難易度 1/10

体力 1/10 日帰り

⑥ 柳川北沢ルート

コースタイム

- 登山:美濃戸→赤岳鉱泉 1時間40分

- 下山:赤岳鉱泉→美濃戸 1時間20分

難易度 1/10

体力 1/10

⑦ 権現岳~赤岳キレット縦走ルート

キレット縦走ルート要約

赤岳に直接登り上げるのではなく、権現岳からキレットを経由する縦走コースがあります。 山梨県のJR小渕沢駅が起点となり、観音平が登山口となります。

権現岳から赤岳山頂までの縦走路は、一部を除いて素晴らしい展望が続き、ハイライトはキレット小屋から赤岳の稜線に至るまでのルンゼの岩場登りです。

樹木は殆どなく無く、赤黒い岩場や右手に見える天狗尾根の奇岩の景観は八ヶ岳屈指です。

キレット縦走ルートの難所は2か所あり、権現岳直下の傾斜約50度で61段の梯子と赤岳の稜線に上がる直前の高度感のある鎖場です。

コースタイム

- 登山:権現岳→赤岳 2時間50分

- 下山:赤岳→権現岳 2時間30分

難易度 5/10

体力 1/10 1泊

⑧ 赤岳展望荘と県界尾根のトラバース道

コースタイム

- 赤岳展望荘→県界尾根 14分

- 県界尾根→赤岳展望荘 14分

難易度 1/10

体力 1/10

赤岳の日帰り登山は出来る?

長野県側の美濃戸から行者小屋経由で文三郎尾根ルートのピストンで6時間50分、地蔵尾根ルートなら7時間20分です。従って一般的な登山者なら十分日帰り可能ということができます。

山梨県側のたかね荘から真教寺尾根ルートのピストンで9時間40分、県道終了地点から県界尾根ルートのピストンで8時間です。 真教寺尾根ルートのコースタイムはやや長いとはいえ日帰りが不可能ということはありません。

とは言え、ゆとりを持った登山日程を組むなら赤岳頂上小屋に泊まるのが良いでしょう。

赤岳の登山口近くの温泉

信州原村八ヶ岳温泉樅の木荘

日帰り入浴施設の「もみの湯」の泉質はナトリウム-硫酸塩・塩化物温泉です。

宿泊者限定の貸切露天風呂や貸切家族風呂もあります。

利用料

【原村村民】

大人:500円 子供:300円

【原村村民以外】

大人:650円 子供:300円

営業時間

AM10:00~PM 9:30 (PM 9:00までに入館)

休館日

第3水曜日(祝祭日の場合は翌日)

登山口の美濃戸まで5.1km、車で9分です。

赤岳の天気の特徴

赤岳に咲く数々の高山植物

各種情報

赤岳登山ツアー

- 赤岳|登山・トレッキングツアー

観光協会・観光案内所

- 北杜市観光協会 電話:0551-42-1351

- 清里駅前観光案内所「あおぞら」 電話0551-48-2200

- 八ヶ岳観光協会 電話:0266-73-8550

- 茅野市観光協会 電話:0266-73-8550

- 富士見町観光案内所 電話:0266-62-5757

- 原村観光連盟 電話:0266-74-2501

- 南牧村観光協会 電話:0267-98-2091

- 小海町観光協会 電話:0267-93-2005

- プラザ佐久 電話:0267-68-7433

登山届提出

| 長野県 | 長野県警察本部地域部山岳安全対策課 電話:026-233-0110 長野県のホームページ |

| 山梨県 | 山梨県警察 山梨県警察本部地域課 住所:〒400-8586 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(221)0110(代表)郵送、電子メール、 ファックスなので提出可能です。 |

登山地図のスマホアプリ

- 山と高原地図のスマホアプリ

昭文社から販売されています。山と高原地図ホーダイ - 登山地図ナビアプリ 定額(500円/月 or 4800円/年)で61エリアの「山と高原地図」が使い放題。山と高原地図[地図単品購入版]地図1エリア 650円。

赤岳山頂周辺の気温

| 最高気温 | 平均気温 | 最低気温 | |

| 1月 | -8.6 | -13.3 | -20.4 |

| 2月 | -8.1 | -12.9 | -20.0 |

| 3月 | -3.8 | -9.3 | -15.2 |

| 4月 | 3.4 | -2.9 | -9.1 |

| 5月 | 8.0 | 2.1 | -3.8 |

| 6月 | 11.1 | 6.0 | 1.4 |

| 7月 | 14.6 | 9.9 | 6.0 |

| 8月 | 15.7 | 10.7 | 6.7 |

| 9月 | 11.3 | 6.7 | 2.7 |

| 10月 | 5.6 | 0.3 | -4.7 |

| 11月 | 0.6 | -5.0 | -10.6 |

| 12月 | -5.1 | -10.5 | -16.6 |

赤岳へ登るための装備と服装

| 軽アイゼン | 12本歯アイゼン | ピッケル | サングラス | テント | |

| 1月 | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ |

| 2月 | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ |

| 3月 | × | ◎ | ◎ | ◎ | △ |

| 4月 | × | ◎ | ◎ | △ | △ |

| 5月 | △ | ○ | ○ | △ | △ |

| 6月 | △ | × | × | △ | × |

| 7月 | × | × | × | △ | × |

| 8月 | × | × | × | △ | × |

| 9月 | × | × | × | △ | × |

| 10月 | × | × | × | △ | × |

| 11月 | × | × | × | △ | × |

| 12月 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ |

服装や装備品のチェックリスト

| 登山地図 | 必須 登山地図を忘れると道迷いの原因に!赤岳を中心に南八ヶ岳のルートは多くの箇所に分岐があります。 登山地図を持って行かないのは命取りと言えます。 |

| レインウェア | 必須 山の天候は急変します。天気予報で晴が出ていても レインウェアは必須です。また、防寒着としても使えます。 セパレートタイプの通気性と防水性を兼ね備えたゴアテックスがベストです。 |

| 帽子 | 必須 稜線に上がると直射日光が強烈に降り注ぎます。行者小屋の少し上から森林限界を超えます。日よけ用のつばが広く軽いものをお奨めします。寒さが厳しいときは、耳を覆うニット製、冬山ではフルフェイスタイプをお奨めします。 |

| 日焼け止め | 必須 赤岳は標高2,899mのため、 稜線では日光を遮る木々が一切ありません。森林限界を超えると紫外線が強いので必帯です。 |

| 飲料水 | 必須 天気の良い日は少し多めに持って行きましょう。 行者小屋と赤岳鉱泉に水場があります。赤岳頂上小屋では水の販売があります。。山梨県側(清里)ルートには水場がありません。 登山行程に合わせて水の量を調整するとよいでしょう。 |

| ヘッドランプ | 必須 夜になると電気を落としてしまう山小屋もあります。そんな時トイレに行くのが不自由です。また、暗い内から山頂まで登り、御来光を拝むためにも必要です。 |

| 行動食 | 必須 コースタイムがやや長いのでお好みで持っていくと良いでしょう。パン・ナッツ類・野菜ジュース、飲むヨーグルトなど立ち休憩で食べられるものがお薦めです。 |

| パックカバー | 必須 ザックが濡れないようにするためのザックカバーは雨に日には絶対必要です。ザックカバーも雨衣と同様に防水性が衰えてきます。時折、防水スプレーをするなどのメンテナンスが必要です。 |

| 救急薬品 | 必須 切り傷、擦り傷にカットバン、絆創膏を持っていくと良いでしょう。虫刺され薬品も。 |

| ティッシュペーパー | 必須 止血用などの万が一の時のために必帯です。ポケットティッシュを水で濡らし耳栓として使う場合にも有効です。 |

| 防寒着 | 必須 薄手のフリース,セーター、軽いダウンジャケット。 赤岳山頂では、7~8月でも最低気温が6度近くまで下がることがあります。 軽くて保温性の高いものを選びます。ゴアテックスのレインウェアを その上に着ると更に保温性が高まります。 |

| 手袋 | 必須 鎖場に使います。革製の手袋がベストですが、軍手でもOKです。 |

| 耳栓 | あったら良い 赤岳の山小屋では大部屋が基本です。就寝時に いびきをかく人が必ずいます。耳栓の効果は絶大です。 |

| カメラ | あったら良い 大パノラマや高山植物が豊富なので山旅の思い出にぜひどうぞ。ウエストポーチに収納出来る大きさであることが望ましいです。 |

| ビニール袋 | あったら良い ごみ入れとして、使用前の下着入れ、使用後の下着入れとして4~5個あると便利です。 |

| 保険証(コピー) | あったら良い 事故や遭難時に必要です。 |

| サブザック | あったら良い 行者小屋にザックを置いて、サブザックで身軽な状態で山頂ピストンが出来ます。水、カッパなど必要最低限が入る軽いコンパクトなものを使用すること。 |

| シュラフカバー | あったら良い 遭難時や混雑している山小屋(一つの布団に2人)で役に立ちます。毛布2枚を床に敷きゴアテックス製のシュラフカバーに入ります。 |

赤岳開山の歴史

赤岳が山岳霊場として開かれたのは江戸時代になってからです。赤岳山頂には赤岳神社の祠があり、国常立命が神として祀られています。

また、横岳の稜線に連なる小ピークには二十三夜峰、石尊峰(せきそんほう)、三叉峰(さんしゃほう)、奥ノ院、大同心、小同心などの山岳霊場に縁のある名前が付いています。

江戸時代には旧暦の6月1日(6月末)が御山始で、霊山の赤岳へ登って修行する人々は、里宮で数日間の精進潔斎(肉食を断ち、行いを慎んで身を清めること) を行った後、登ったとされています。

7年ごとに行われる諏訪大社上社の御柱祭りでは、阿弥陀岳から連なる御小屋山から神木となる大木を切り出します。八ケ岳はまさに神が宿る山であり、古来より神仏習合の山岳信仰の霊山であったのです。

作明行者

赤岳の開山者は登山道別に6人いたとされています。その中で代表的な人物が三人います。

茅野市槻木新田には、東城家と冨田家がありました。東城家の作明行者(東城作右衛門)は、木曽の御嶽山で修行を重ね、天明8年(西暦1788年)、八ケ岳の主峰に登山して赤嶽山と号しました。

この時の登山ルートは、槻木~笹ノ坂~美濃戸~南沢~行者小屋~地蔵尾根~赤岳と思われ ます。

翌年寛政元年地蔵尾根を通って赤岳に登る表道を開山し、「国常立尊」を祭神として二殿造った石祠のうち一殿は赤岳山頂に、残る一殿は下槻木家日向に祀り、赤嶽神社里宮としました。

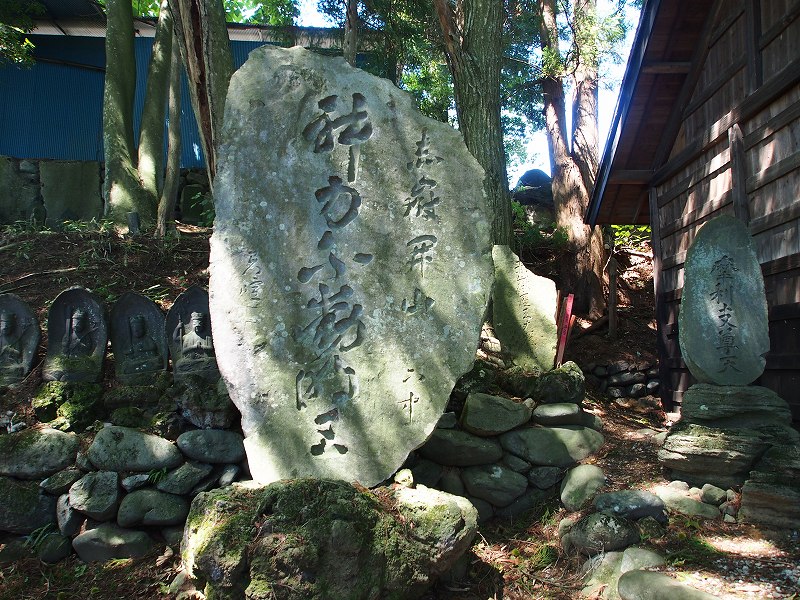

茅野市槻木の赤嶽神社里宮

本殿内御厨子内に、寛政元年(西暦1789年)に造った一殿が祀られ、「寛政(西暦1789年から1801年)の頃に作明行者が国常立尊を赤岳神社に祀った」とされる碑が立っています。

そして、作明行者の子孫で東城亀重によるものとされる高さ2.5メートル の「赤嶽開山 神力不動明王」や「赤嶽開山 豊照彦霊神」などの碑が建っています。

天龍院海山坊謙明行者(直明行者)

冨田家の天龍院海山坊謙明行者は、安政2年(西暦1855年)、阿弥陀岳を通って赤岳へ登り、赤嶽南口を開山しました。山頂に青銅製御尊像を勧請し、赤嶽山大神と尊崇しました。

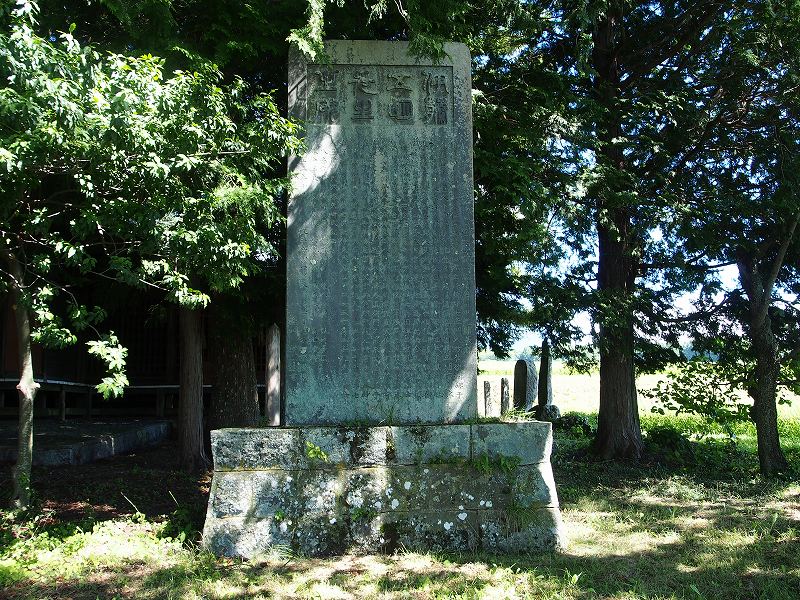

茅野市中道の赤嶽神社里宮

境内に高さ2.7メートルの「赤嶽開山 直名行者」の石碑が建っています。

その他「石尊大権現」「駒嶽神社」「湯殿山勤行供養」などの石碑が建っています。

赤岳山頂の二つの小祠の謎

以前から赤岳山頂にはなぜ二つの祠があるのか疑問でした。

赤岳山頂に向かって右手側に赤嶽神社の小祠、左手側に太成宮の小祠があります。 赤嶽神社は、江戸時代に長野県茅野市の行者達によって赤岳が開山された流れを汲むものですが、太成宮は山梨県河口湖町の宗教法人「太成殿 本宮」によって建てられたものです。

事情を知らない多くの登山者が、太成宮の前で手を合わせているのを見ると釈然とせず、後味の悪さを感じてしまいます。

現在、赤岳山頂は国有地となるため南信森林管理署が同宗教法人と話し合いを持ち、撤去に向けて行政指導を行っている最中の様です。

赤岳の赤嶽神社

この写真は、裏側になります。赤岳開山した行者達にちなんで茅野市街を向いて建てられています。足場の悪い所を回り込んで表側でお参りしてください。

赤岳の太成宮

太成宮の小祠は手前側に向かって建てられています。

参考文献:槻木区史 名山の日本史