- 1. 仙水峠経由で巻き道ルートで甲斐駒ヶ岳地図

- 2. 仙水峠経由で巻き道ルートで甲斐駒ヶ岳の難易度

- 3. 仙水峠経由で巻き道ルートで甲斐駒ヶ岳の体力

- 4. コースタイム

- 5. 山小屋

- 6. 登山口のアクセス

- 7. 北沢峠から仙水峠経由で巻き道ルート

- 7.1. 北沢峠のバス停

- 7.2. 南アルプス林道バス

- 7.3. 県営林道南アルプス線「広河原-北沢峠」

- 7.4. 南アルプス市長衛小屋へ

- 7.5. 南アルプス市長衛小屋

- 7.6. 南アルプス市長衛小屋のテント場

- 7.7. 南アルプス市長衛小屋の裏に架かる橋

- 7.8. シラビソ、ツガなどの単調な樹林帯

- 7.9. 仙水小屋

- 7.10. 仙水小屋の水場

- 7.11. 仙水小屋のテント場

- 7.12. 樹林帯の中の登り

- 7.13. ゴーロ帯

- 7.14. 仙水峠の岩塊斜面

- 7.15. 仙水峠まであと少し

- 7.16. 仙水峠

- 7.17. 仙水峠の栗沢山分岐

- 7.18. 仙水峠から見上げる甲斐駒ヶ岳

- 7.19. 駒津峰と甲斐駒ヶ岳

- 7.20. 栗沢山から見る甲斐駒ヶ岳

- 7.21. ジャクナゲ

- 7.22. 針葉樹林帯

- 7.23. ハイマツ帯

- 7.24. ダケカンバの林

- 7.25. 森林限界を超え展望が開ける

- 7.26. ガレ場の登り

- 7.27. 駒津峰山頂付近から見る双児山

- 7.28. 駒津峰山頂

- 7.29. 駒津峰から稜線を進む

- 7.30. 巻き道ルートに入る

- 7.31. 直登りルートを写す

- 7.32. 直登りルートの拡大

- 7.33. 砂地の斜面は足を取られて登りにくい

- 7.34. 六方石

- 7.35. 砂地の登りが続く

- 7.36. 摩利支天分岐

- 7.37. 摩利支天分岐から摩利支天へ

- 7.38. 丸い山頂が摩利支天

- 7.39. 摩利支天取り付きから甲斐駒ヶ岳山頂方面

- 7.40. 摩利支天取り付きから摩利支天への登り

- 7.41. 摩利支天頂上に刺さる数多くの鉄剣

- 7.42. 摩利支天分岐に戻り甲斐駒ヶ岳へ

- 7.43. 甲斐駒ヶ岳山頂まであと少し

- 7.44. 摩利支天を振り返る

- 7.45. 甲斐駒ヶ岳山頂の祠が見える

- 7.46. 黒戸尾根分岐

- 7.47. 黒戸尾根分岐から甲斐駒ケ岳西峰

- 7.48. 西峰に建つ駒ヶ岳神社本社

- 7.49. 甲斐駒ヶ岳

- 8. 登山ルート概要

- 9. 甲斐駒ヶ岳の他の登山ルート

仙水峠経由で巻き道ルートで甲斐駒ヶ岳地図

距離10.8km

距離10.8km

登り1,284m

登り1,284m

下り1,284m

下り1,284m

仙水峠経由で巻き道ルートで甲斐駒ヶ岳の難易度

難易度 1/10

| ルート | 北沢峠(標高2,032m)⇒仙水小屋(標高2,130m)⇒仙水峠(標高2,264m)⇒ 駒津峰(標高2,752m)⇒六方石⇒巻き道⇒摩利支天(標高:2,820m)⇒甲斐駒ケ岳(標高2,967m) |

仙水峠経由で巻き道ルートで甲斐駒ヶ岳の体力

体力 3/10 日帰り

| 飲料水必要量 | 5Kgの荷物を背負う場合 体重45kgの人2.03リットル、体重60kgの人:2.64リットル、体重75kgの人:3.25リットル |

| 消費カロリー | 5Kgの荷物を背負う場合 体重45kgの人:3.776Kcal、体重60kgの人:4.906Kcal、体重75kgの人:6.036Kcal |

| 燃焼脂肪量 | 5Kgの荷物を背負う場合のダイエット効果 体重45kgの人:0.548kg、体重60kgの人:0.709kg、体重75kgの人:0.870kg |

コースタイム

- 登山:北沢峠→駒津峰 2時間50分 駒津峰→甲斐駒ヶ岳 1時間50分 合計:4時間40分

- 下山:甲斐駒ヶ岳→駒津峰 1時間20分 駒津峰→北沢峠 2時間5分 合計:3時間25分

- 甲斐駒ヶ岳|登山・トレッキングツアー

- 甲斐駒ヶ岳の登山地図(昭文社)Amazonで見る

- 甲斐駒ヶ岳の登山地図(昭文社)楽天で見る

山小屋

登山口のアクセス

北沢峠から仙水峠経由で巻き道ルート

北沢峠のバス停

北沢峠のバス停。甲斐駒ケ岳と仙丈ケ岳の登山口になります。北沢峠にある北沢峠こもれび山荘、南アルプス市長衛小屋、大平山荘などに宿泊してピストンすれば両山の登頂がスムーズです。

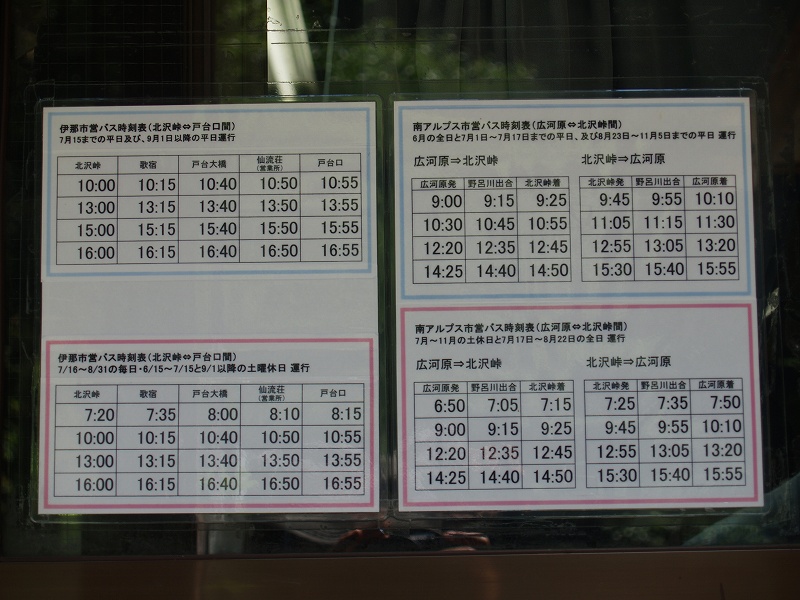

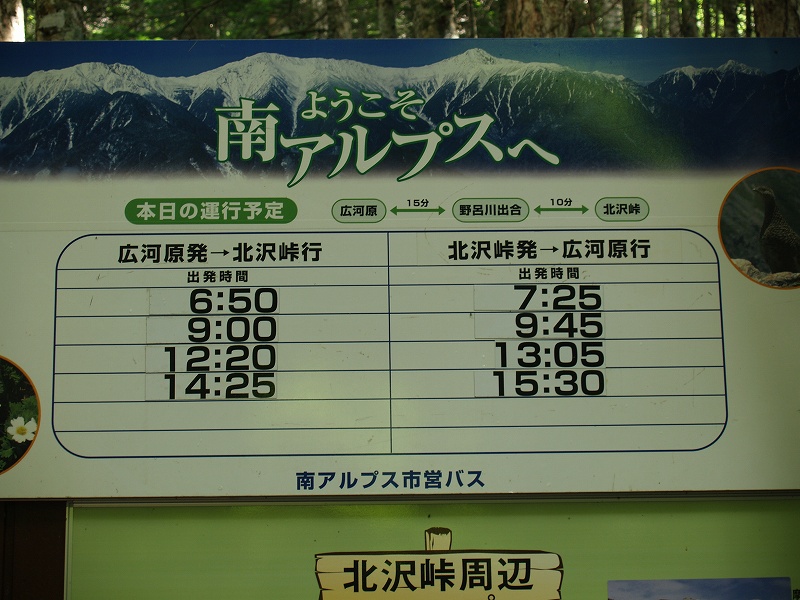

南アルプス林道バス

南アルプス林道バスの時刻表。戸台大橋~北沢峠はバス停以外で乗降可能です。広河原~北沢峠間は一日5往復あります。登山者が多い場合には、定刻時間外に臨時便が出ます。

県営林道南アルプス線「広河原-北沢峠」

県営林道南アルプス線「広河原-北沢峠」間の災害復旧作業のため、「運行休止」

北沢峠~広河原のバスの時刻表。混雑時期には増便されます。A・B・C・D運行の4形態で運行されています。時期によって出発時間が異なるので注意してください。

南アルプス市長衛小屋へ

北沢峠のバス停から10分ほど林道(バス通り)を歩いた所で、左方向の側道に入り、南アルプス市長衛小屋へ向け林道を進みます。

南アルプス市長衛小屋

側道入り口から南アルプス市長衛小屋 (旧北沢駒仙小屋)まで約5分で到着します。2013年のシーズンから新しい山小屋でスタートします。

南アルプス市長衛小屋のテント場

南アルプス市長衛小屋の広いテント場。約100張設営可能。

南アルプス市長衛小屋の裏に架かる橋

南アルプス市長衛小屋の裏に架かる橋を渡って左に行けば仙水峠で、正面に行けば栗沢山に向かう登山道が分岐します。

シラビソ、ツガなどの単調な樹林帯

シラビソ、ツガなどの単調な樹林帯の登り続きます。

仙水小屋

完全予約制の仙水小屋です。一般の登山者が敷地内に入れないようにロープが張ってあります。ここの食事は新鮮な食材が使われ大変おいしいです。

仙水小屋の水場

仙水小屋前の登山道沿いに設置された水場。通過の登山者も水の補給は自由です。ここが最終水場ですから忘れずに補給してください。

仙水小屋のテント場

仙水小屋のテント場を右に見送り登ります。約11張と狭いです。

樹林帯の中の登り

再度、樹林帯の中の登りです。倒木の中をゆっくりと高度を上げて行きます。

ゴーロ帯

ごろごろしたゴーロ帯の右の端を進みます。水分を含みやすい岩石です。

仙水峠の岩塊斜面

V字状に見える地形の先に仙水峠はあります。仙水峠に形成された岩塊(がんかい)斜面。水分を含んだ岩が凍ると体積が増え、岩を砕きます。砕かれた岩が斜面に沿って下に落ちていくことで形成されます。

甲斐駒ケ岳・駒津峰の南東斜面は、広範囲に渡って大きな岩塊で埋め尽くされています。これは、氷河時代に作られたもので、「岩塊斜面(がんかいしゃめん)」と呼ばれています。寒い時代に大きな岩石に水分が入り込み、凍結と融解を繰り返すことで、大量の巨礫を生み出しました。そして巨礫が斜面の下側に移動して形成されたものです。岩塊が下に移動している期間は土壌も一緒に流されるため、植物の発達は見られませんが、岩塊の移動が止まった岩塊斜面の末端では、ハイマツやシラビソが侵入しようとする姿が見られます。南アルプスでは仙丈ケ岳、赤石岳、白鳳峠、聖岳、農鳥岳などでも岩塊斜面が見られます。

仙水峠まであと少し

仙水峠まであと少し登れば着きます。

仙水峠

仙水峠に立つ指導標。甲斐駒ケ岳まで3時間、北沢峠まで1時間、栗沢山まで1時間。

仙水峠の栗沢山分岐

岩がケルンとして積まれています。この岩の斜面の先に栗沢山に向かう登山道があります。早川尾根の仙水峠→栗沢山をご覧ください。

仙水峠から見上げる甲斐駒ヶ岳

仙水峠から見上げる甲斐駒ヶ岳の雄姿。まだ甲斐駒ヶ岳の全容を見ることはできません。

駒津峰と甲斐駒ヶ岳

左上のやや丸い形の山頂が駒津峰です。その右に甲斐駒ヶ岳、右端にわずかに見えるのが摩利支天です。

栗沢山から見る甲斐駒ヶ岳

栗沢山頂上に登った時に撮影 。栗沢山から見る甲斐駒ヶ岳は大変美しい。左端の小ピークが双児山、稜線の奥に鋸岳、その右に駒津峰、さらに右に甲斐駒ケ岳、右端が摩利支天です。低い所が仙水峠です。

ジャクナゲ

仙水峠からはしばらくジャクナゲの咲く樹林帯の急登りです。

針葉樹林帯

針葉樹林帯の登りが続きます 。

ハイマツ帯

針葉樹林帯を抜けるとやや傾斜が弱まり、ハイマツ帯に入ります。

ダケカンバの林

ハイマツ帯を抜けると背の低い広葉樹林帯となり、ダケカンバの林を抜けると展望が開けます。

森林限界を超え展望が開ける

ダケカンバの林を抜けると、森林限界を超え展望が開けてきます。この岩の登山道を登れば駒津峰山頂です。

ガレ場の登り

駒津峰山頂が見えてきました。ガレ場の登りは浮石が多くスリップや転倒に注意です。

駒津峰山頂付近から見る双児山

駒津峰山頂付近から見る双児山(右手前)。その奥に山頂部が雲に隠れて仙丈ヶ岳が見えています。

駒津峰山頂

駒津峰山頂 。駒津峰から甲斐駒ヶ岳山頂までの直登りコースも参照してください。

駒津峰から稜線を進む

駒津峰から稜線を進み、ここで右に90度折れます。ここから直登り・巻き道ルート分岐までは下記を参照。

巻き道ルートに入る

巻き道ルートに入るとなだらかな砂地の登りが始まります。

直登りルートを写す

直登りルートを写す。稜線を右上方に一直線に伸びています。

直登りルートの拡大

前の写真の拡大写真です。2人の登山者が降りているのが確認できます。

砂地の斜面は足を取られて登りにくい

砂地の斜面は足を取られて登りにくいです。巻き道を下りに使う場合には砂がクッションになり、大変歩きやすく短時間で下ることが出来るでしょう。

六方石

直登りルートを撮影 正面の大きな石が六方石で、左方面が駒津峰、右上方面が甲斐駒ヶ岳です。

砂地の登りが続く

砂地の登りが続きます。甲斐駒ヶ岳頂上を大きく右から巻くように登山道は付いています。

摩利支天分岐

摩利支天分岐。昭文社の登山地図には摩利支天に向かう途中の登山道に危険マークが付いていますが、全く問題ありません。

摩利支天分岐から摩利支天へ

摩利支天分岐から撮影。比較的平坦な砂礫の道を進みます。ロープが張られ、ルートを見失う心配はありません。

丸い山頂が摩利支天

前方のハイマツで覆われた丸い山頂が摩利支天です。

摩利支天取り付きから甲斐駒ヶ岳山頂方面

摩利支天取り付きから甲斐駒ヶ岳山頂方面を撮影 右端にわずかに見えているのが黒戸尾根です。

摩利支天取り付きから摩利支天への登り

摩利支天取り付きから摩利支天への登り。 傾斜はきつくありません。

摩利支天頂上に刺さる数多くの鉄剣

摩利支天頂上に刺さる数多くの鉄剣が信仰の山であることを物語っています。江戸時代の後期から駒ヶ岳講を作り、白装束に身を包み黒戸尾根を登る修験者を、現在でも目にすることが出来ます。

摩利支天分岐に戻り甲斐駒ヶ岳へ

摩利支天分岐に戻り、甲斐駒ヶ岳山頂に向かいます。白砂の緩斜面の登りです。左上のハイマツで囲まれた所が甲斐駒ヶ岳山頂です。山頂に鎮座する駒ヶ嶽神社の奥宮は見えていません。

甲斐駒ヶ岳山頂まであと少し

左上のハイマツで囲まれた所が甲斐駒ヶ岳山頂です。

摩利支天を振り返る

雲間に浮かぶ摩利支天を振り返る。

甲斐駒ヶ岳山頂の祠が見える

黒戸尾根分岐を示す指導標が確認できます。分岐から右手方向に向かえば黒戸尾根登山道に入ります。甲斐駒ヶ岳山頂は正面のピークの所です。

黒戸尾根分岐

黒戸尾根分岐。甲斐駒ケ岳山頂まで5分です。駒ヶ嶽神社里宮が鎮座する竹宇登山口まで約5時間30分のコースタイムです。

黒戸尾根分岐から甲斐駒ケ岳西峰

黒戸尾根分岐から甲斐駒ケ岳西峰を望む。西峰に立ち寄ります。

西峰に建つ駒ヶ岳神社本社

西峰に建つ駒ヶ岳神社本社。この先から黒戸尾根ルートが始まります。

甲斐駒ヶ岳

日本百名山を著した深田久弥に「日本10名山を選べと言われたら、甲斐駒ヶ岳を外すことはできない。」と言わせるほどの名山です。

登山ルート概要

今回は仙水峠を経由して駒津峰に登り、巻き道ルートを使って甲斐駒ヶ岳を目指すルートを紹介します。 北沢峠を出発して30分ほどで仙水小屋に到着します。この後、水場はないのでたっぷりと水を補給します。

甲斐駒ヶ岳山頂までは鎖場などの難所はなく登山初心者向けと言えます。

理想的なコース設定は、登山時は双児山経由から直登りルートで山頂を目指し、下山時は巻き道ルートを使い、途中で摩利支天に立ち寄ると面白いと思います。そして仙水峠を経由して北沢峠に下山すると、途中の仙水小屋で水の補給が出来ます。

仙水峠を経由して駒津峰へは北沢峠のバス停から10分ほど林道(南アルプス林道バス通り)を歩き、南アルプス市長衛小屋に向かう側道に入ります。

渓谷沿いに作られた大きなテント場を右に見送り、南アルプス市長衛小屋の裏にある橋を渡って仙水峠に向かう登山道が開始します。

渓谷沿いの登山道を30分ほど上がると仙水小屋に着きます。仙水小屋前の登山道沿いに設けられた水場にはこんこんと水が流れ、ここで無料の水を補給します。

右手にある仙水小屋のテント場をやり過ごし、樹林帯を抜けると岩のごろごろした所で展望が開け、その右の縁のハイマツに沿って上がります。 岩塊の中の登りが続き、遠く先に見えるV字状の地形のその先にある仙水峠を目指します。

多くのケルンが積まれた仙水峠で、駒津峰から甲斐駒ヶ岳へ向かうコースと栗沢山へ向かうコースに分岐します。

仙水峠から駒津峰へは針葉樹林帯、ハイマツ帯、ダケカンバの林の順に急坂を登れば到着します。

駒津峰は双児山からのコースが合流する所で、その山頂は平坦で広く、360度の展望が開ける休憩の最適地となっています。

巻き道ルートは、直登りルート分岐で右方向に進みます。直ぐに現れる斜度50度、長さ3mほどの岩場を下ります。 この岩場は樹林帯の中で高度感は無く、ホールドもしっかりしているので難なく降りる事が出来ます。

下りきった所から甲斐駒ヶ岳山頂までなだらかな砂地の登りが続きます。

途中で右手方向に摩利支天へ向かう登山道が伸びています。 今回は摩利支天分岐から摩利支天をピストンします。摩利支天へ向かうなだらかな道にはロープが張られ、ルートを見失う心配はありません。

山梨県側から見る摩利支天は急峻な山容を呈していますが、摩利支天に登る登山道は緩やかで、難所はありません。ハイマツで覆われた丸い摩利支天の山頂には、信仰の山を象徴するように剣が刺さっています。

摩利支天の分岐まで戻り、なだらかな砂地の道を登れば、黒戸尾根からの登山道と合わせ、甲斐駒ヶ岳山頂に到着です。

甲斐駒ヶ岳の他の登山ルート

投稿者プロフィール