- 1. 甲斐駒ヶ岳・黒戸尾根ルート地図

- 2. 甲斐駒ヶ岳・黒戸尾根ルートの難易度

- 3. 甲斐駒ヶ岳・黒戸尾根ルートの体力

- 4. コースタイム

- 5. 山小屋

- 6. 登山口のアクセス

- 7. 甲斐駒ヶ岳・黒戸尾根ルート

- 7.1. 竹宇駒ケ岳神社市営無料駐車場

- 7.2. 横手駒ケ岳神社駐車場

- 7.3. 竹宇駒ケ岳神社

- 7.4. 尾白川渓谷に架かるつり橋を渡る

- 7.5. 十二曲り

- 7.6. 前屏風ノ頭

- 7.7. 刃渡り

- 7.8. 刃物の様に鋭く尖った岩場

- 7.9. 刃渡りの途中から一枚岩の下を見る

- 7.10. やせ尾根

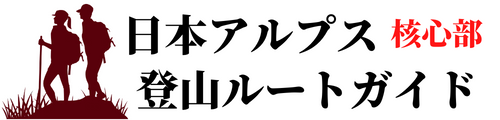

- 7.11. 長い梯子

- 7.12. 梯子を登った所から下を撮影

- 7.13. また短い梯子

- 7.14. 梯子が連続する

- 7.15. 鎖場が連続

- 7.16. 刀利天狗

- 7.17. 黒戸山山頂の右を巻く

- 7.18. 約100m下った所が5合目

- 7.19. 5合目小屋跡

- 7.20. 五丈石に古屋義成のレリーフ

- 7.21. 五合目の鞍部

- 7.22. 長い梯子

- 7.23. 梯子が連続する

- 7.24. 梯子を登った所から撮影

- 7.25. 再び梯子

- 7.26. 樹林帯を下る

- 7.27. 橋を渡る

- 7.28. 橋を渡りきると一気に傾斜が増す

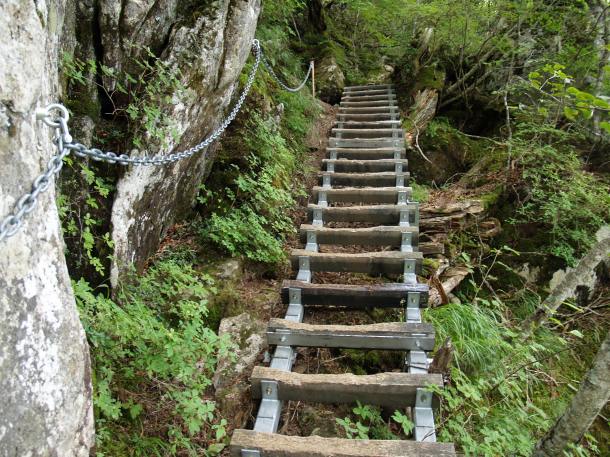

- 7.29. 核心部の中の核心部

- 7.30. 斜度80度ほどの梯子を登る

- 7.31. 梯子を登りきった所から下を撮影

- 7.32. 再び梯子

- 7.33. 高度感のある鎖場

- 7.34. 前の写真の鎖場を登った所から撮影

- 7.35. 鎖場を登り切ると鎖のトラバース

- 7.36. 七丈小屋

- 7.37. 七丈小屋の水場

- 7.38. 七丈第二小屋

- 7.39. 七丈小屋のテント場

- 7.40. ハイマツ帯に入ると展望が開ける

- 7.41. 七丈小屋を見下ろす

- 7.42. 8合目御来迎場

- 7.43. 一番右のピークを目指す

- 7.44. 斜度70度ほどの鎖場

- 7.45. アスレチック気分で登れる簡単な岩場

- 7.46. やや難易度が高い鎖場

- 7.47. 鎖につかまりよじ登る感じ

- 7.48. 登りきった所から下を撮影

- 7.49. 右端の9合目ピークへ

- 7.50. 高さ4m、斜度75度ほどの鎖場

- 7.51. アスレチックのような感じの所

- 7.52. 岩の上に2本の剣が刺さっている

- 7.53. 大岩の間の鎖場

- 7.54. 二本の鉄剣が刺さっている9合目の岩

- 7.55. 二本の剣が刺さっている岩の左を巻く

- 7.56. 鋸岳

- 7.57. 右上ピークが甲斐駒ヶ岳山頂

- 7.58. 甲斐駒ヶ岳西峰

- 7.59. 甲斐駒ヶ岳頂上に立つ祠

- 7.60. 横手駒ケ嶽神社山頂本社

- 7.61. 西峰から甲斐駒ケ岳山頂を写す

- 7.62. 黒戸尾根を振り返って撮影

- 7.63. 馬頭観音祠(横手駒ケ嶽神社の奥宮)

- 8. 登山ルート概要

- 9. 甲斐駒ヶ岳の他の登山ルート

甲斐駒ヶ岳・黒戸尾根ルート地図

距離16.8km

距離16.8km

登り2,412m

登り2,412m

下り2,406 m

下り2,406 m

甲斐駒ヶ岳・黒戸尾根ルートの難易度

難易度 5/10

| ルート | 竹宇駒ケ岳神社または横手駒ケ岳神社(標高約770m)⇒刀利天狗(標高2,049m)⇒ 屏風岩⇒七丈小屋(標高2,380m)⇒八合目御来迎場⇒甲斐駒ケ岳(標高2,967m) |

甲斐駒ヶ岳・黒戸尾根ルートの体力

体力 3/10 (1泊)

| 飲料水必要量 | 5Kgの荷物を背負う場合 体重45kgの人:3.80リットル、体重60kgの人:4.94リットル、体重75kgの人:6.08リットル |

| 消費カロリー | 5Kgの荷物を背負う場合 体重45kgの人:7.077Kcal、体重60kgの人:9,200Kcal、体重75kgの人:11.323Kcal |

| 燃焼脂肪量 | 5Kgの荷物を背負う場合のダイエット効果 体重45kgの人:1.011kg、体重60kgの人:1.314kg、体重75kgの人:1.617kg |

コースタイム

- 登山:竹宇駒ヶ岳神社→甲斐駒ヶ岳 9時間30分

- 下山:甲斐駒ヶ岳→竹宇駒ヶ岳神社 5時間40分

- 甲斐駒ヶ岳|登山・トレッキングツアー

- 甲斐駒ヶ岳の登山地図(昭文社)Amazonで見る

- 甲斐駒ヶ岳の登山地図(昭文社)楽天で見る

山小屋

登山口のアクセス

甲斐駒ヶ岳・黒戸尾根ルート

竹宇駒ケ岳神社市営無料駐車場

竹宇駒ケ岳神社市営無料駐車場には公衆トイレがあります。ここは尾白川渓谷の入り口でもあります。夏休みシーズンには駐車場が一杯になり、縦列駐車の車でごった返すこともあります。

横手駒ケ岳神社駐車場

ここは別の登山口となっている横手駒ケ岳神社の前にも駐車場があります。車道を数分登ると登山道に出ます。バスでのアクセスは不便です。

竹宇駒ケ岳神社

竹宇駒ケ岳神社から登山開始です。水場、公衆トイレがあります。今から約270年前に駒ヶ岳講信者が建立し、須佐之男命の子、大己貴命が祭られています。4月10日から16日の間の日曜日に祭りが行われ、太々神楽が奉奏されます。

尾白川渓谷に架かるつり橋を渡る

尾白川渓谷に架かるつり橋を渡り登山口へ進みます。尾白川は名水百選に選ばれています。

十二曲り

十二曲りと呼ばれる針葉樹林帯の登りが延々と続きます。粥餅石を過ぎ、笹ノ平まで来ると緩やかな道になり、八丁坂から再び急登が始まります。

前屏風ノ頭

前屏風ノ頭 原生林の森が濃くなると、辺りは苔むした所となり、あと少しで刃渡りです。

刃渡り

刃渡りと呼ばれるナイフリッジ状の尾根の通過です。 左側は切れ落ちていますが、右側は一枚岩の40度ほどの斜面です。過去に滑落事故がある所です。

刃物の様に鋭く尖った岩場

刃渡りを上から振り返る。文字通り刃物の様に鋭く尖った岩場ですが、鎖がしっかり付いているので心配ありません。

刃渡りの途中から一枚岩の下を見る

刃渡りの途中から一枚岩の下を見る。こちらに落ちないように手摺の様に鎖が付いています。

やせ尾根

刃渡りを通過するとすぐに現れるやせ尾根。左側は切れ落ちているので通過には注意が必要です。岩の上を飛び跳ねるようにして進む為、雨天時はスリップ注意です。

長い梯子

しっかりした長い梯子が現れます 。橋は作られて間もないので安心して登れます。

梯子を登った所から下を撮影

梯子を登った所から下を撮影。

また短い梯子

また短い梯子です。

梯子が連続する

こから梯子が再び連続します。

鎖場が連続

この辺りから鎖場が連続しますが高度感はありません。下山時のスリップ防止の為か、冬季用に付いているものと思われます。

刀利天狗

刀利天狗/トウリテング(標高2,010m)には祠が祭られています。

黒戸山山頂の右を巻く

鎖場を通過すると比較的なだらかな樹林帯の中を登り、黒戸山山頂の右を巻いて五合目に向かいます。

約100m下った所が5合目

ここで黒戸山の右を巻き終わります。ここから約100m下った所が5合目です 。正面の山の登りからが黒戸尾根の核心部です。

5合目小屋跡

5合目小屋跡。1884年(明治17年)に、植松嘉衛が修験道の修行する山伏達のために建てた簡素な山小屋がありました。大正の初めに古屋亀太郎が譲り受け、その後息子の古屋義成が管理していました。

五丈石に古屋義成のレリーフ

五丈石には五合目小屋の管理人であった古屋義成氏のレリーフがはめ込まれています。

五合目の鞍部

休憩ポイントでもある五合目の鞍部 これから核心部に入ります 。右に見える梯子を登ります。

長い梯子

長い梯子を見上げる。傾斜はさほど強くなく高度感はありません。数多くの霊神碑が建っています。

梯子が連続する

梯子が連続して現れます。山側の岩に鎖が付けられ安全を確保しています。

梯子を登った所から撮影

前の写真の梯子を登った所から撮影 左側は切れ落ちていて高度感があります。

再び梯子

再び梯子です。ここは高度感はありません。

樹林帯を下る

ここから樹林帯を下ります。正面の山が最も傾斜がきつい登りになります。

橋を渡る

下り切った所に掛かる橋を渡ると急登が再開します。手摺が付いているので恐怖感はありません。

橋を渡りきると一気に傾斜が増す

橋を渡りきると一気に傾斜が増していきます。

核心部の中の核心部

ここから黒戸尾根の核心部に入ります。斜度80度ほどの梯子を登ります 。かなりの高度感です。梯子の取り付きが既に高度感がある場所です。

斜度80度ほどの梯子を登る

斜度80度ほどの梯子を登る。

梯子を登りきった所から下を撮影

梯子を登りきった所から下を撮影。梯子の中央部に鎖が併設されています。落ちたら一巻の終わりです。

再び梯子

再び梯子が現れます。この梯子を登るとすぐに右方向に梯子があります。

高度感のある鎖場

この梯子を登り登山者がいる所が鎖場となっていて、黒戸尾根ルートの中で最も高度感がある所です。特に雨の日には慎重な登攀が望まれます。

前の写真の鎖場を登った所から撮影

前の写真の鎖場を登った所から撮影。3mで傾斜70度ほどです。スタンスはしっかりとした岩場ですが落ちたら助かりません。

鎖場を登り切ると鎖のトラバース

鎖場を登り切ると鎖が設置されたトラバースになります。左側は切れ落ちているので慎重に通過します。ここで核心部終了です。

七丈小屋

七丈小屋。通年営業の山小屋で、冬季も管理人が常駐しています。食事が付かないことがありますので、事前確認が必要です。竹宇駒ケ岳神社市営無料駐車場から登山口に入る所に食事の提供が可能か記載された看板があります。

七丈小屋の水場

七丈小屋の水場。この日の水は豊富に流れていましたが、晴天が長く続くと枯れる事もあるそうです。

七丈第二小屋

七丈第二小屋の脇に登山道が付いてます。

七丈小屋のテント場

七丈小屋のテント場を左に見送り登ります。上部にあと一つテント場があります。樹林帯の登りが30分ほど続き、ハイマツ帯に入ると展望が開けてきます。

ハイマツ帯に入ると展望が開ける

ハイマツ帯に入ると展望が効きだします 。甲斐駒ケ岳頂上はまだ見えていません。

七丈小屋を見下ろす

振り返って撮影 七丈小屋が鞍部に建っているのが見えます。

8合目御来迎場

8合目御来迎場は開けたところで休憩の最適地になっています。巨大な石碑が立ち、石の鳥居は柱の一部だけが残り、その痕跡を止めていました。修験道の歴史を感じます。遠くに甲斐駒ヶ岳の山頂部が見えてきました。

一番右のピークを目指す

8合目御来迎場を後にして、一番右のピークを目指して登ります。正面の岩稜から鎖場が連続します。さほど難易度は高くありません。

斜度70度ほどの鎖場

斜度70度ほどの鎖場。ステップが人工的に作られているので難しくありません

アスレチック気分で登れる簡単な岩場

前写真の鎖場 5mほどですが、アスレチック気分で登れる簡単な岩場で高度感はありません。

やや難易度が高い鎖場

前の鎖場を登ると直ぐに右側に鎖場が現れます。

鎖につかまりよじ登る感じ

鎖につかまりよじ登る感じです。やや高度感あります。

登りきった所から下を撮影

登りきった所から下を撮影 。最初の鎖場が見えます。

右端の9合目ピークへ

右端の9合目ピークに向け登ります。岩の上に剣が2本突き刺さっています。 左手に甲斐駒ケ岳山頂から切れ落ちた赤石沢奥壁。幅500メートルにわたって続く高さ350メートルの断崖絶壁です。

高さ4m、斜度75度ほどの鎖場

高さ4m、斜度75度ほどの鎖場 。高度感は無く、人工のステップが刻まれているので難しくありません。

アスレチックのような感じの所

前の写真の鎖場。アスレチックのような感じの所です。

岩の上に2本の剣が刺さっている

岩の上に2本の剣が刺さっているのがはっきり見えてきました。

大岩の間の鎖場

大岩の間の鎖場 。両方が岩に挟まれた所に鎖が設置されています。高度感はありません。

二本の鉄剣が刺さっている9合目の岩

二本の鉄剣が刺さっている9合目の岩を左から巻き進みます。修験道が盛んであったことを物語っています。剣は不動明王を表すとする印です。

二本の剣が刺さっている岩の左を巻く

二本の剣が刺さっている岩の左を回り込んで登ります。ここからは比較的なだらかな登りとなり、岩登りはありません。

鋸岳

南アルプスの中で最も難しいとされる鋸岳の第一高点がくっきり見えています。甲斐駒ヶ岳からの縦走路には2008年に改修された六合石室(避難小屋)があり、核心部のシカ窓や小ギャップなどに立派な鎖が整備されたそうです。

右上ピークが甲斐駒ヶ岳山頂

右上に見えるピークが甲斐駒ヶ岳山頂です。振り返ると、鳳凰三山や富士山の姿がよく見えます。

甲斐駒ヶ岳西峰

この斜面を登り上がった所が甲斐駒ヶ岳西峰です。

甲斐駒ヶ岳頂上に立つ祠

甲斐駒ヶ岳頂上に立つ祠が見えます。

横手駒ケ嶽神社山頂本社

西峰の横手駒ケ嶽神社山頂本社。大正3年建設しましたが、平成5年厳しい環境下にて老朽化し、石作りに改修しました。再度出雲大社より御魂を賜祀しました。

西峰から甲斐駒ケ岳山頂を写す

西峰から甲斐駒ケ岳山頂を写す。山頂からは360度の大パノラマが広がります。山頂からは三角点設置の為に行った工事の際、縄文時代後期の無紋土器が発見されています。

黒戸尾根を振り返って撮影

黒戸尾根を振り返って撮影。右上のピークが西鋒です。

馬頭観音祠(横手駒ケ嶽神社の奥宮)

山岳信仰の霊場として栄えた甲斐駒ヶ岳山頂です。山頂の馬頭観音祠(横手駒ケ嶽神社の奥宮)。

登山ルート概要

山岳信仰によって開山された甲斐駒ヶ岳は、山梨県北杜市白州町に表登山口があります。それを物語る様に標高差2,200mを越える黒戸尾根のいたる所に霊神碑、石造、剣などが祀られています。

特に5合目から7合目にかけての鎖場や梯子が連続する急登を敬遠して、近年では北沢峠から登る登山者が多くなっています。

とは言え、変化に富んだスリリングな黒戸尾根ルートは、夏のハイシーズンの土曜日、日曜日になるとトレイルランナーも含め、一部の愛好家でにぎわう人気コースでもあります。

黒戸尾根をピストンする場合にはコースタイムが長い為、途中の七丈小屋で一泊するのが一般的です。七丈小屋は通年営業の山小屋で、テント場も充実しています。

また、黒戸尾根を登り山頂から反対側の北沢峠に下山し、仙丈ケ岳に登るのもよし、もしくは仙水峠へ下り、栗沢山を経由して早川尾根・鳳凰三山へと縦走するコースもお勧めです。

黒戸尾根登山口にある尾白川渓谷駐車場は夏のシーズン中の土日になると100台の駐車場は一杯となり、下流の道路には路上駐車の列が長く伸びる事もしばしばあります。

滝が連続する尾白川渓谷は山梨県の中にあっても最も綺麗な渓谷で、上流の不動滝までの周遊コースをめぐる人々や水遊びをする人々で大変混雑します。

山岳信仰によって開山された黒戸尾根は甲斐駒ケ岳の表登山道で、日本三大急登の一つに数えられ、標高差2,300mのロングコースには高度感のある梯子や鎖場が連続して現れます。

特に樹林帯の中とはいえ5合目から7合目にかけての高度感たっぷりの梯子や鎖場が連続する所が、黒戸尾根の核心部といって良いでしょう。

近年では北沢峠から甲斐駒ケ岳へ登る登山者がほとんどですが、歴史を感じる登山道を登り、山頂を極めた時の喜びは大きいと言えます。また、土日になるとトレイルランナーが黒戸尾根を山頂までわずか2時間30分ほどで駆け上がって行く姿をよく目にします。

黒戸尾根の登山道は、尾白川渓谷駐車場を出発して竹宇駒ケ岳神社の参道を奥へ進むみ、尾白川渓谷に架けられたつり橋を渡ってスタートします。

樹林帯をジグザグに登ると横手登山口からの登山道が合流する笹ノ平に着きます。 笹ノ平は休憩の最適地で「甲斐駒ケ岳まで7時間」の道標が立っていて、これからの長い山行を予感させられます。

樹相が針葉樹林に変化する辺りから地面は苔に覆われ、より緑を深めていきます。

行く手の先から光がもれだすと展望が一気に開け、「刃渡り」と呼ばれる難所が現れます。 「刃渡り」の左側は、樹木が生えているとはいえほぼ垂直な断崖です。右側は斜度40度ほどの一枚岩となっていて、その縁の部分の岩に鎖が取り付けられています。過去に滑落事故が発生している場所なので、通過には注意が必要です。

その後、黒戸山の山頂を右から巻く様に登り、一旦100mほど下ります。 下りきった所が五合目の平坦地で、ここから七丈小屋の建つ七合目まで、梯子や鎖の連続となります。

五合目からまず長い梯子を登り、ついで右側が切れ落ちた梯子を登ります。 さらに梯子が何度か続き、橋を渡ると黒戸尾根の核心部に突入します。

ほぼ垂直な高度感がある梯子を登るとすぐに右に梯子があります。 この梯子の後の鎖場は約3m、傾斜70度で黒戸尾根ルートの中でも高度感たっぷりの所です 。 鎖場を登りきりトラバースすると核心部終了です。

七丈小屋からダケカンバの林を抜けた所が森林限界で、ハイマツ帯に入ると展望が開け、八日合目御来迎場に到着します。

八日合目御来迎場からは雄大な甲斐駒ケ岳の山頂部が眺めます。 ここから山頂までは鎖が設置された岩場が数か所現れますが、特に高度感は無く難しくはありません。

甲斐駒ヶ岳山頂に立つと南アルプスの代表的な山々である北岳、仙丈ヶ岳、鳳凰三山、鋸岳などの眺望を堪能できます。また、北側に目をやると八ヶ岳がすそ野を広げています。

甲斐駒ヶ岳の他の登山ルート

投稿者プロフィール